はじめに

アルコール中毒と一口に言っても、飲酒による エタノール(ethyl alcohol) と、工業用溶剤や不純酒に含まれる メタノール(methyl alcohol) とでは、病態や予後が大きく異なります。救急医療において両者を迅速に鑑別し、適切な治療を開始することは極めて重要です。

エタノールはご存知の通りの酩酊などの症状をきたし、これそのものがcriticalになることは決して多くはありません。しかし、、

メタノール中毒の病態

メタノール自体の毒性は軽度ですが、肝臓で アルコール脱水素酵素(ADH) により代謝され、ホルムアルデヒド → ギ酸(蟻酸) へと変換されます。特にギ酸は 視神経・中枢神経系・心循環器系 に強い毒性を示し、不可逆的な視覚障害や致死的合併症を引き起こします。

蟻酸に至るまでに6-30時間の潜時があると言われており、詳しい病歴聴取が困難であること。これがメタノール中毒の診断を困難にする最たる要因であると考えます。

まずそのために最も重要なことは疑うことであり、①下記の典型的な臨床経過と②一般的な診断方法を頭に入れておくことです。

臨床経過と症状

摂取後0.5〜6時間 ー 潜時期

-

消化器症状:悪心、嘔吐、腹痛

-

神経症状:酩酊様症状、多幸感、傾眠、錯乱、運動失調

-

その他:呼気のアセトン臭、浸透圧ギャップ(osmolar gap)増大

摂取後6〜72時間(平均24時間) ー 潜時ののち

-

視覚症状:かすみ目、snowstorm vision、失明、視神経乳頭浮腫

-

中枢神経:頭痛、けいれん、傾眠、昏睡、パーキンソニズム様症状

-

全身:呼吸困難、チアノーゼ、循環不全、アニオンギャップ開大性代謝性アシドーシス

エタノール中毒との比較

エタノールは中枢神経抑制作用を主体とし、酩酊から昏睡、呼吸抑制に至るものの、多くは可逆的です。

一方メタノールは潜伏期を経てギ酸により 視神経障害・重篤な代謝性アシドーシス をきたす点が決定的に異なります。

疑った場合は診断に移るとして、メタノールは残念ながら血液検査による測定が、エタノールと異なりできません。

これらを解決するのが浸透圧ギャップという概念です。

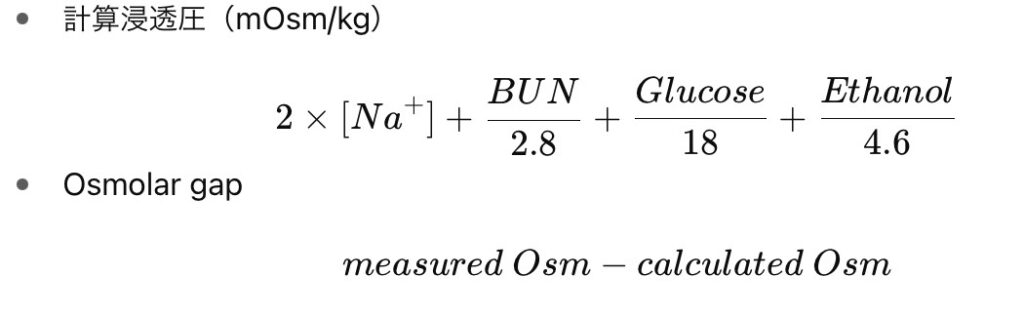

浸透圧ギャップを用いた診断

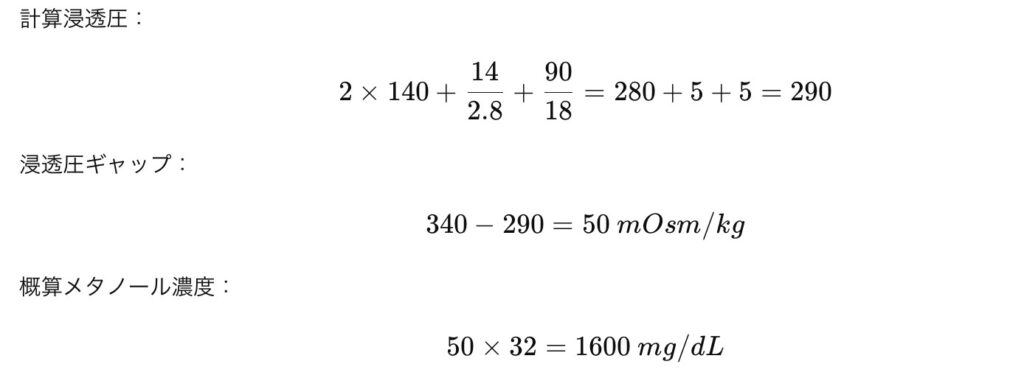

基本式

ポイント

-

正常値は 10 mOsm/kg 以下。

-

メタノールやエチレングリコール摂取では、親物質が血中に存在する初期に 浸透圧ギャップ増大 を呈する。

-

代謝が進むと浸透圧ギャップは正常化する一方、アニオンギャップ開大性代謝性アシドーシス を生じる。

-

メタノールの分子量は 32 g/mol。

👉 したがって、浸透圧ギャップ × 32 によって、概算の血中メタノール濃度を推定できる。

臨床例題

症例:40歳男性。自家製アルコール摂取後12時間で視覚異常を訴えて救急搬送。

-

Na:140 mEq/L

-

BUN:14 mg/dL

-

Glucose:90 mg/dL

-

Ethanol:0 mg/dL(測定可能)

-

血清浸透圧(実測):340 mOsm/kg

👉 通常、20 mg/dL以上で症状が出現、50 mg/dL以上で重篤化するため、1600 mg/dLは致死的濃度。

👉 この時点で即座に ホメピゾールまたはエタノール投与+血液透析 を開始すべきである。

診断の実際

-

初期:親物質が主体 → 浸透圧ギャップ増大

-

進行期:代謝産物(ギ酸)が主体 → 浸透圧ギャップは正常化、代わりにアニオンギャップ性代謝性アシドーシスが顕著に

👉 よって、浸透圧ギャップとアニオンギャップをセットで評価することが実臨床では必須となる。

また、エチレングリコールも同様に診断が難しく、初療医の腕の見せ所である。

エチレングリコール中毒

代謝と毒性

-

エチレングリコールは体内で グリコール酸 → グリオキシル酸 → シュウ酸 へ代謝される。先述したこの推移による潜時は4-12時間ほどとされる。

-

これらも同様に中枢神経系や循環器系に毒性をもつ。視神経はないが、腎毒性が特に強いことがメタノールとの相違点である。

-

特に シュウ酸 がカルシウムと結合し、不溶性のシュウ酸カルシウム結晶を形成 → 腎尿細管障害を起こす。

臨床経過

-

第1期(数時間以内):酩酊様症状、悪心・嘔吐、運動失調

-

第2期(12〜24時間):呼吸困難、肺水腫、心筋障害、不整脈

-

第3期(24〜72時間):乏尿・無尿、急性腎不全、低Ca血症、テタニー

診断の特徴

-

初期は 浸透圧ギャップ増大

-

進行期は アニオンギャップ性代謝性アシドーシス+腎障害

-

尿沈渣に シュウ酸カルシウム結晶 を認めることもある

浸透圧ギャップ換算

-

分子量:62 g/mol

-

1 mOsm/kg ≒ 62 mg/dL(エチレングリコール濃度換算)

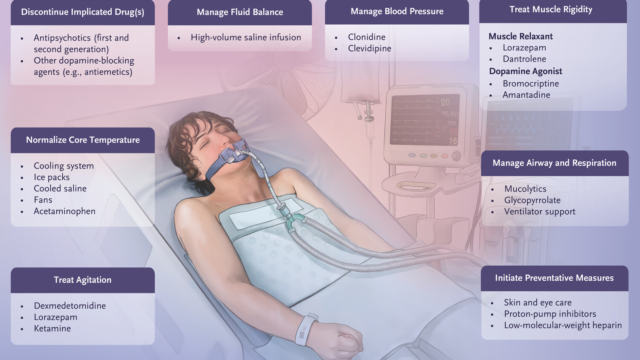

上記2中毒に対する治療の要点

1. 酵素阻害療法(代謝抑制)

ホメピゾール(第一選択)

-

初回量:15 mg/kg

-

2〜5回目:10 mg/kg

-

6回目以降:15 mg/kg

-

投与間隔:12時間ごと、30分以上かけて点滴静注

-

透析併用時は投与間隔・量の調整が必要

エタノール(代替療法)

-

ホメピゾールが使用困難な場合に適応

-

20%程度のエタノール溶液として投与

-

初回量:600 mg/kg

-

維持量:66 mg/kg/hr

-

中枢抑制・循環抑制に注意

2. 補助療法

-

葉酸(メタノール中毒)

-

1 mg/kg(最大50 mg)を4〜6時間ごと投与

-

ギ酸の代謝促進が目的

-

-

ビタミンB1・B6(エチレングリコール中毒)

-

メタボリジン®(B1+B6製剤)静注

-

ピリドキサール50 mg静注

-

3. 血液透析

適応基準

-

重篤な代謝性アシドーシス(血中濃度測定を待つ必要はない)

-

視力障害

-

ショック遷延、腎不全、電解質異常

-

血中濃度基準:

-

メタノール ≥ 50 mg/dL

-

エチレングリコール ≥ 50 mg/dL

-

イソプロパノール ≥ 500 mg/dL

-

-

浸透圧ギャップ ≥ 100 mOsm/kg(イソプロパノールの場合)

まとめ

-

エチレングリコール:腎障害が主体。浸透圧ギャップ増大とシュウ酸カルシウム結晶が特徴。

-

メタノール:視神経障害が主体。浸透圧ギャップ増大と視覚異常が特徴。

-

いずれもエタノールを同時に飲んでいると潜時がのびてしまうことに注意する。

-

両者に共通して:

-

Osm gap で親物質を推定

-

Anion gap で進行度を評価

-

Vdが小さいため透析が有効

-

👉 よって、救急現場では 「Osm gap → Anion gap → Vdを考慮した透析適応」 という流れで診断・治療方針を立てることが重要である。