【0】血液ガスにて見ることができるもの

①酸塩基平衡

②電解質

③Hbなど

④Glu

→これらがsafeなら本来lacは正常化するはず

⑤Lac

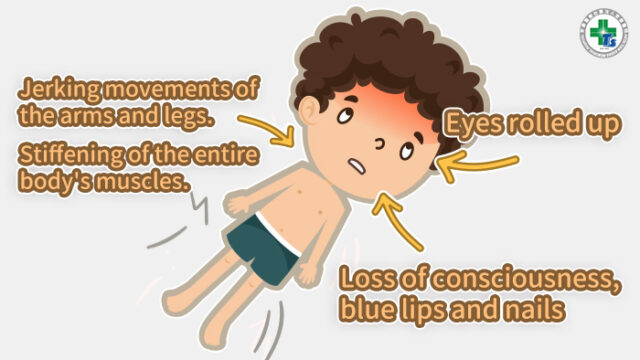

Q、Lacが上がる疾患

・肝代謝×

・LOS

・けいれん

とか‥

【1】見方

判断には5stepである。

①pHにてアシデミアかアルカレミアかを判断

②代謝性 or 呼吸性の判断

③代償範囲内かどうか

④AGの計算

⑤補正HCO3の計算

①まずacidemia?alkalemia?

7.40を中央値としてそこよりも酸性に寄るか、塩基性に寄るかを見る。

ここは概念であり、アシドーシスやアルカローシスとは区別して考えること。

②代謝性なのか、呼吸性なのか?それとも混合性なのか?

酸塩基平衡を評価する際に見るのは勿論HCO3-とPaCO2である。

HCO3が増えればalkalemia(>24mEq/L)に、減ればacidemia(<24mEq/L)に。

CO2が増えればacidemia(>40Torr)に、減ればalkalemia(<40Torr)に。

この4択で全て説明できる。

ここでは背景に何らかの病態があってそのために上記の4択のどれかが出現する。

③で後述する代償機構が働くことで7.40に近づけようとしているので、基本的には大きくpHが外れることは少ない。

勿論、異なる2つ以上の病態が存在して、それらが、4択のうち2つ以上を果たしている場合は混合性となり、数値を見ただけではやや判断に苦慮することもあろうが、そこは背景病態と併せて判断する。

HCO3-は腎臓、尿路で再吸収や排泄などを行うことで調節し、CO2は呼吸にて調節する。(その他もあるがメインはここなのでこの2つを考慮する)

CO2が高いな、と考えればハカハカすればいいし、低ければ呼吸数を下げれば解決する。

しかし、HCO3はそうはいかない、すぐにおしっこに大量に捨ててともいかないので、CO2に比べて調節が難しく、時間がかかる。

後述する代償にも時間がかかる。その点は頭に入れておくと良い。

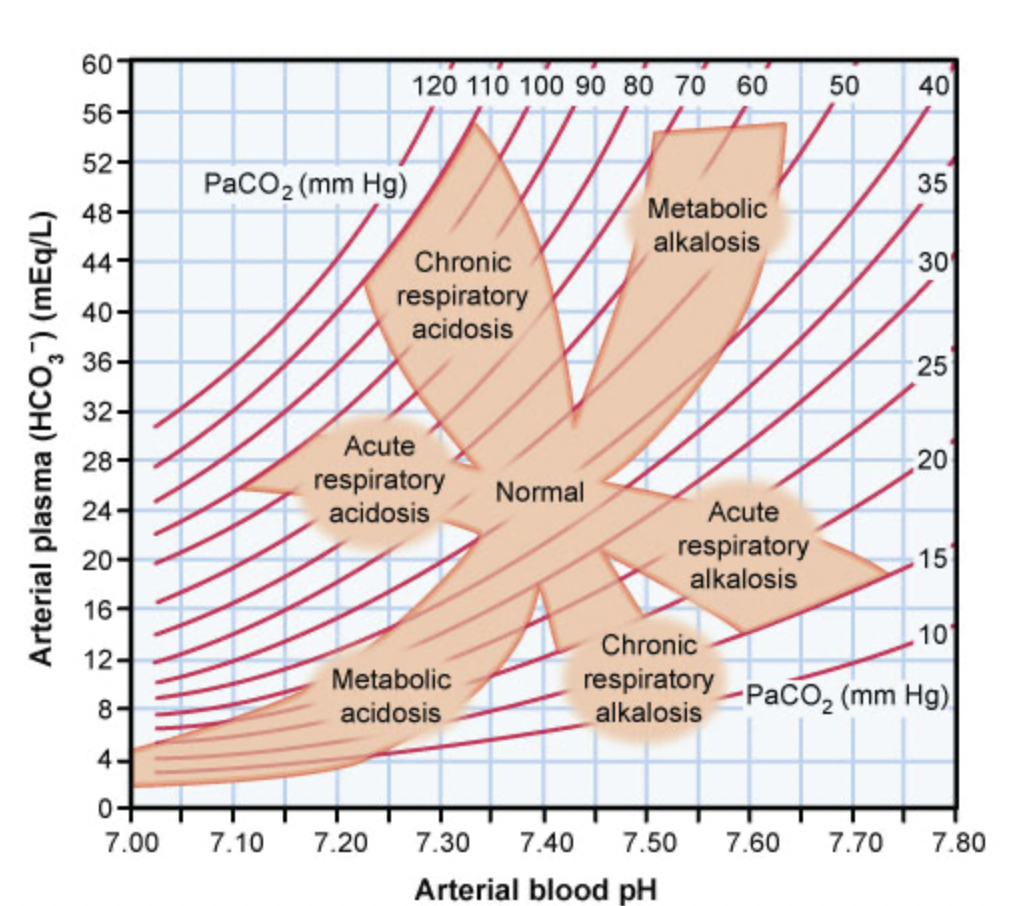

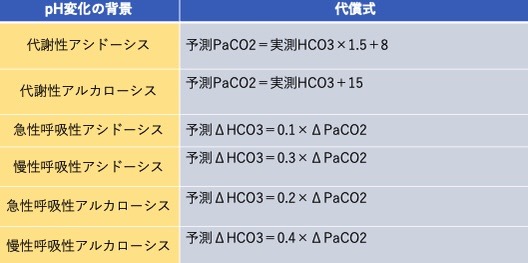

③代償機構

恒常性のために、アシドーシスなら何とか7.40に近づけようと代償機構が働く。

ここで重要なのは、この代償は「元の病態よりも強く戻すことはない」ということである。

端的に言えば、acidemiaがあった場合にそれを戻すための代償機構のせいでalkalemiaになることはないということである。代償については下記に記す。(代謝性アシドーシスはアルカローシスと同様に+15でも良い。下記の方が正確そうだが、覚えやすさ、私は指導の時には簡便さから+15で統一している)

因みにこの代償を大きく外れた場合は、別の病態が隠れていると推測される。

④AGの計算

必ずここで、AGの計算をしておく。

AG=Na-Cl-HCO3である。

主要な陽イオンから主要な陰イオンを引くことで算出としている。(カリウムなどは無視)

②で述べたように、混合性の場合、なにが起きているのかわかりにくいことがある。その一助となるのはAGの存在である。代謝性アシドーシスには病態によってAGが正常の場合と開大する場合があるが、逆にAGが開大している場合は殆ど必ず代謝性アシドーシスと言っていい。

AG開大を認めれば、ΔAG=AG-12を求め、補正のHCO3を計算する。

(補正HCO3=実測HCO3+ΔAG)

つまり、pHから見てacidemiaではないなと思っても、代謝性アシドーシスとなにかしらのアルカローシスの混合かもしれないので、まずは調べておく。特にAG開大の代謝性アシドーシスはやや悪い病態が多く気をつけること。

⑤補正HCO3のはなし 補正HCO3=(実測HCO3)+(ΔAG)

AG開大性代謝性アシドーシスの場合、「AG正常代謝性アシドーシスや代謝性アルカローシスの合併がないか」を確認する必要がある。

補正HCO3はAGを上げるようなアシドーシスがなかった場合のHCO3を表す。

補正HCO3の異常がそのほかの合併アシドーシス、アルカローシスを示唆する。

Q,静脈と動脈で差が違いがどれくらい出る?

O2は勿論だが、それ以外の項目を知りたい時は静脈血ガスで代用できないだろうか?

①pH、電解質、血糖は基本的に代用可能。

②CO2は動脈血ガスの方が低く出る(4.41mmHg)。

③Lacも動脈血ガスの方が低く出る(0.25mmol/L)。

基本的に、O2、CO2、Lac以外は概ね正確な数値がでる。

最初静脈血ガスで採取した場合はLacやCO2などは静脈でフォローしても大きく問題はないだろう、

Eur J Emerg Med.2014; 21:81-8

※酸塩基平衡がわかったところで、その原因疾患を想起する

①AG開大性代謝性アシドーシス

・DKA、AKA

・乳酸アシドーシス

・腎不全、尿毒症

・敗血症

・中毒(メタノール、サリチル酸、エチレングリコールなど)

AGは不揮発酸(乳酸、ケトン体、リン酸、アルコール)の蓄積を意味する。

②AG正常代謝性アシドーシス

・下痢

・尿細管性アシドーシス

・回腸導管

・胆汁ろう、膵液ろう

・薬剤性(アムホテリシンBなど)

・生理食塩水大量負荷

———————————————

・副腎不全

・薬剤性(スピロノラクトン、ACE-I、ARB、ST合剤、NSAIDsなど)

下ふたつは高カリウム血症を伴うものなので分けた。

基本的には下痢を真っ先に考慮すべきであり、それ以外は二の次。

③代謝性アルカローシス

・嘔吐

・利尿薬

・contraction alkalosis

④呼吸性アシドーシス

・COPD

・気道閉塞

・意識障害からの徐呼吸

・高度肥満

・拘束性呼吸障害

⑤呼吸性アルカローシス

頻呼吸になるもの

・パニック障害

・低酸素血症

・敗血症

・疼痛コントロール不良

・中毒(サリチル酸など)

・甲状腺機能亢進症

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

本来酸塩基平衡を評価する場合には

・Boston法

・Copenhagen法

・Stewart法

など様々なものが考えられてきた。

先述した5stepはBoston法であるが、デメリットもある。

①乳酸アシドーシスを評価する際のAGの感度が悪い

②AGが不正確(弱酸を無視する)

この意味から代謝性アシドーシスを考慮するのであればStewart法が望ましい。

【2】Stewart法

pHを司るものは

①PaCO2

②イオンの総和(SID:strong ion difference)

③弱酸の総和(Atot:total weak acid)

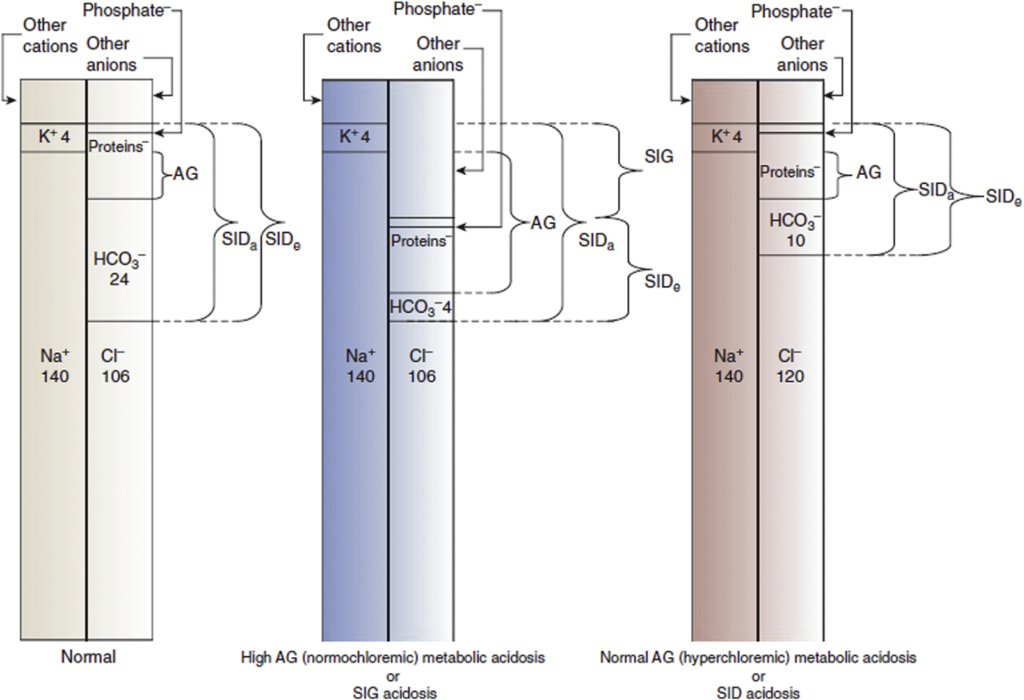

②SIDについて

SID=[強陽イオン]ー[強陰イオン]で定義される

=[Na++K++Ca2++Mg2+]ー[Cl–+Lactate(+Urate)]

SIDが上がれば、アルカローシスに傾き

下がれば、アシドーシスに傾く

Urateの他にもその他血ガスの機械で測定できない強陰イオン(UMA:unmeasured anion/ケトンやサリチル酸など)があることをわすれてはならない

そのためイオンの単位を合わせたり、リン酸などを計算し直さなければならない

③Atotについて

=弱酸の総和

Atot=[P–+Alb–]

とする。

Atotが下がれば、アルカローシスに傾き

上がれば、アシドーシスに傾く

上図においてSIDからHCO3を引いたものがAtotであるが、

Atotが上がれば→高P、Albによるアシドーシス

SIDが下がれば

→低Na、高Clによるアシドーシス、や乳酸/ケトンによるアシドーシス

を考慮する

このStewart法の問題は先述したSIDの計算の困難さにある。

これを簡便にしようとしたのが下記である。

【3】A simplified bedside stewart-approach

要するにBostonで鑑別できなかった代謝性アシドーシスを拾い上げるためのSID・Atotは考慮した上で、簡便に計算できればいいと。

それがBase Excess(以下BE)だろうというのである。

BEはひとことでいえば「塩基がどれだけ過剰であるか」の指標である。

先ほどのSIDとAtotについて考えると

Atotが上がり、SIDが下がるがアシドーシスを示唆するのだから、

[Atotの逆数]と[SID]の和がアルカレミアを示唆していそうである。

それは概ねBEではないか?という話である。

BEを4つに分割すればいいと。

①NaイオンとClイオンが与える影響

②乳酸が与える影響

③アルブミンが与える影響

④その他の微々たる弱酸塩基、強酸塩基のイオンが与える影響

それぞれがBEに与える影響として分けて考えるのである。

もちろん④は計算できないが、リン酸などそのほかのイオンの累計は、実測のBEから①、②、③を引いたものとできる。

まず順番に説明する。

①NaとCl Na−Cl−35

②乳酸 1−Lactate

③アルブミン 2.5×(4.2−Alb)

④そのほかのイオン BE−(①+②+③)

上記で算出される。

——————————————

BE=

[Na−Cl−35]+[1−Lactate]+[2.5×(4.2−Alb)]+[other ions]

といえるのである。

実際に症例に対して

Boston approachと

bedside Stewart approachを使ってみる。

ーーーーーーーーーーーーーー

(症例)

敗血症性ショック。

血液ガス:pH 7.10 PaCO2 44mmHg HCO3 12mmol/L BE -12.0 Na 134 Cl 110 Alb 2.4g/dl Lac 6.5mmol

(1)Boston

①pH→アシデミア

②代謝性 or 呼吸性→代謝性

③代償→12×1.5+8=26→非代償

④AG→134-110-12=12→開大なし

⑤補正HCO3→AG正常でありskipする

→上記からAG正常の代謝性アシドーシスが代償不能である病態と判断される

(2)bedside Stewart

①pH→アシデミア

②pCO2→概ね正常範囲内 呼吸性による酸塩基平衡への影響はなしとする

③BE→

BE=-12.0→代謝性アシドーシスは必ず存在する

BE=[Na−Cl−35]+[1−Lactate]+[2.5×(4.2−Alb)]+[other ions]

[Na−Cl−35]=134-110-35=-11

[1−Lactate]=1-6.5=-5.5

[2.5×(4.2−Alb)]=4.5

[other ions]=-12.0-(-11-5.5+4.5)=0

→つまり

低Na、高Clによる代謝性アシドーシス+乳酸アシドーシス+低Albによる代謝性アルカローシスで呼吸やそのほかのイオンは影響がない

といえる。

また実はこの患者のアシデミアに一番寄与しているのは乳酸ではなく、Na+Clであることがわかる。

これをみればわかることであるが、ショックなどで血管内ボリュームを担保できず、Alb製剤投与することがあるが、③がマイナスに大きく傾くわけで(StewartであればAtotが上昇する)、アシドーシスを助長してしまうことがわかる。

※特に上記のBEはstandard base excessを使用している。

血液内ではpHの変化に反応して、変動を抑える緩衝作用が働く。

本来、水や電解質は血管内と間質の間を自由に行き来できるため、間質まで考慮して酸塩基補正を行う必要があるが、緩衝作用は血管内のみを考慮しているので、そこまで行うと過剰である。この緩衝作用まで考慮した分のBEが standard BE(SBE)である。