【0】基礎

鎮痛なくして鎮静はない。

挿管やその他の留置物の疼痛、苦痛が大きくそれだけで不穏になってしまう。

まずは鎮痛を適正にすること。

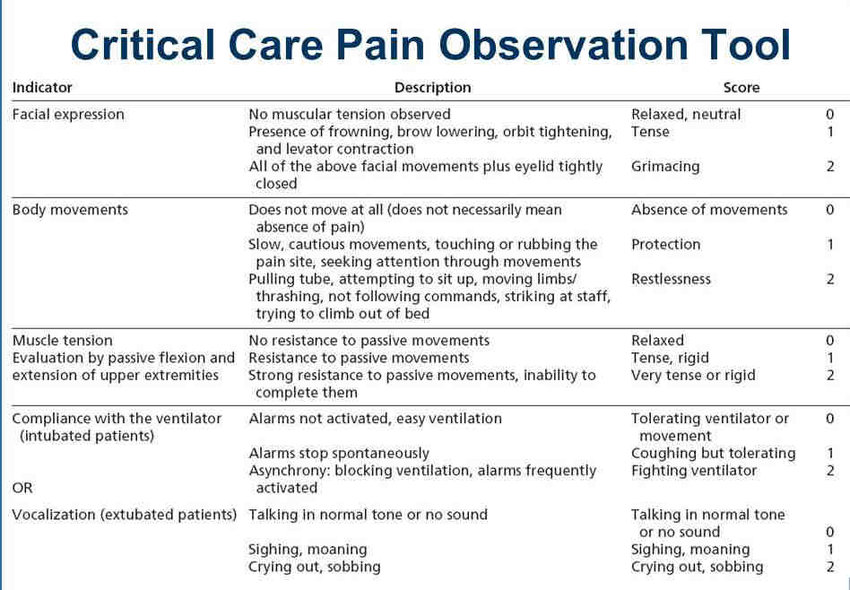

基本的にはCPOTで評価し、CPOT<2-3を目指す。(発語など意識問題なければNRS<3-4でも良い)

【1】まずオピオイドに飛びつかない

集中治療室の鎮痛というからにはオピオイド、という考えになりそうだが、別に通常診療における鎮痛と大方針は変わらない。

まず、痛みの原因検索と、原病の除去がなによりなのはいうまでもない。

その上で薬剤であるが、

非オピオイドで済むのならそれにこしたことがない。

・非オピオイド性鎮痛薬

①非神経性疼痛への薬剤

・アセトアミノフェン(アセリオ、カロナール)

・NSAIDs(ロピオン、ロキソニンなど)

・ケタミン

→基本的には上記で済むのなら、ここから進めたい。

ケタミンは鎮静作用も含めてあり、これらがメリットになるときもデメリットになるときもあり、患者さんに合わせて使用したい。

②神経性疼痛への薬剤

プレガバリン、ガバペンチン、カルバマゼピンなど

③神経ブロック

④IVPCA、硬膜外麻酔

これらを組み合わせた上で、自制内になるのであればこれで十分である。

しかしながら、一般的に術後入室になった患者さんはこれで十分な鎮痛が得られないことが非常に多いため、慣習的にはいきなりオピオイドを使用することが多い。(そのような患者が挿管帰室になることが多いことも大なり小なり影響していると考えられる)

【2】オピオイド

下記の強オピオイドを使用し始めることが主流である。

有名な副作用である

①呼吸抑制

②便秘

③嘔気

は懸念される。

それぞれ方策は明確であり

①呼吸抑制→呼吸器設定にて管理

②便秘→ピコスルファートやセンノシドなど(酸化マグネシウムもあるが、蠕動の低下の側面が強く前者がより効く)

③嘔気→大建中湯、モサプリド、メトクロプラミドなど

1)フェンタニル

フェンタニルが基本的には主流。

腎障害があっても基本的には減量が必要ないとされている。

しかしながら、腎、肝代謝であり、透析レベルであると効果遷延も経験するため注意する。

鉛管現象(like a parkinson/こわばりが続く)は副作用で稀に遭遇する。

・dose

原液(1mg/20cc)を0.5cc/hrから。少しずつ増減していく。

1hr分のフラッシュは可。

基本的には天井効果はないので際限は理論上はないが、、、

2)レミフェンタニル

後の選択肢としてはレミフェンタニルも可。

2022年から「集中治療における人工呼吸中の鎮痛」に対して適応が承認された。

メリット

①切れ味がいい超短時間型である(作用発現まで1分、消失まで5-10分)

②腎障害、肝障害があっても別経路で(血液中、組織中のエステラーゼ)代謝されるため高度な障害があっても使いやすい

③上記ゆえ蓄積性が少ない

・dose

2mg 1VをNSで溶いて 2mg/20cc、もしくは5mg 1Vで5mg/50cc

基本的には50-200μg/hrで投与する。

50kg換算で0.5ml/hr(50μg/hr)で開始して増減。

フラッシュは禁。

※レミフェンタニルはフェンタニルの代用になり得るか?

※1オピオイドの副作用

便秘、呼吸抑制、循環抑制、麻薬呼吸など

※2モルヒネはどうか?

他2剤に比べて循環抑制の要素が強いため、これらを使おうという全身状態が不安定な患者にはやや使いにくい。

※3麻薬呼吸とは

呼吸抑制に起因した呼吸回数低下を一回換気量で代償しようとする呼吸様式。

分時換気量としては代償されることが多いので問題はなさそうだが、同調性などに注意する。

3)レペタン(ブプレノルフィン)0.1mg/ml

0.5-1A i.v.

持続投与は2-5A+NS

それなりに強く、持続で使えて、オピオイド系だが非麻薬。

かなり強いので2A+NS/48ml 2ml/hrとかからでよい。

※セロトニン症候群に注意せよ!

フェンタニル、トラマドール、ペンタゾシン(ソセゴン)は原因薬剤として知られる。集中治療の鎮痛の現場にて疑うような所見(説明できない高体温、高血圧、クローヌス、頻脈、腱反射亢進など)を認めた際には疑う。