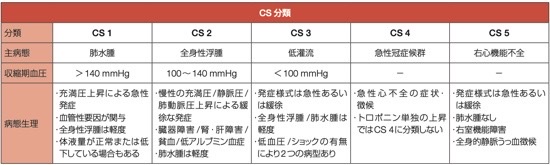

(0)クリニカルシナリオ

cf. 心不全ガイドライン

Mebazaa氏らが、2008年に提唱したクリニカルシナリオという概念は急性心不全を前にした際に、症状からその患者が至っている病態を紐解き、初期対応をわかりやすくするために有用である。これに則って対応すれば、非専門医でも大きく外すことはないだろう。

(1)心不全の原因を分けて考える

①相対的前負荷過剰

ここから書く病態は基本的に詳しく理解しなくてもいい。

これでもかなり簡素に書いた方である。やる気に溢れる方はガイトン生理学の同項を読んで欲しい。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

よくヒトの全血液量は体重の1/13(平均的成人男性で5Lくらいのイメージ)と言ったりする。

それらは有効血液量と無効血液量に大きく分かれる。

簡単にいうとその5Lが全てしっかりと全身に循環しているわけではないということである。

この拍出、血液量で一番重要な発見は1911年頃になされている。

ご存知Frank-starlingの法則である。

ざっくりといえば心拍出力を説明しようとしたのである。

しかし今考えれば当然のことではあるが、心臓に還ってこなければ、拍出もできないはずであり、そこの疑問は解決されていなかった。

Guytonは心臓に戻す何かがあるはずだ、それは静脈であり、ポンプ機能などがあることで説明できるのではないかと考え、様々な実験で静脈圧と還流量の関係性を調べた。

交感神経が亢進すると、今では当然のように知られている事実だが、心拍出量も血管収縮も脈拍も上がるようにできている。同様に血液量も上昇する。これは循環する血液量のことであり、これを一旦「有効血液量」と呼ぶことにする。

有効血液量も心拍出も確かに増えるのにも関わらず、静脈圧はほとんど変わらなかった。

Frank-starlingの法則にケチが付くところがあるとすれば、EFの保たれる心不全の患者では成立しなかったことである。

静脈還流と心拍出の関係がある程度一定になって欲しいのにも関わらず、HFpEFの患者は成り立たない。

しかし、Guytonは補助的に有効血液量が増え、静脈還流量が増えるために、心拍出が保たれるとした。

最後を端折ったので拍子抜けの方もいるかもしれないので、その場合は原著を読んで欲しい。

ここで一番重要な循環平衡の概念が理解できる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

では有効血液量と無効血液量とは何か。

基本的に静脈還流を考えるにおいて循環している血管を一本のチューブと捉える。

そこに血液を満たしていくと、まだまだそのチューブには余剰があり、その内圧は変わらない。

どこかで内圧が上がるポイントが出てくる。

そこまでが無効血液量、そこから先が有効血液量である。

3/4が無効血液量、1/4が有効血液量とされる。

先ほどちらっと書いたが、交感神経の亢進は有効血液量の増加をもたらす。勿論体内の全血液量が急に増えるわけでもなく無効血液量から持ってくるのである。

イメージとしてしっかりと身体中を循環する「有効血液量」が交感神経の亢進によって増大するのである。

そうして話を本題に戻すと、交感神経が亢進した結果、前負荷が増大し、元々の心拍出では(交感神経でこちらも賦活化されたとしても)足りずに相対的に心不全のような状態になってしまうのである。

治療としてはNPPVによって静脈還流量を減らすことが選択される。

薬剤であれば、硝酸薬が選択される。

※CCBではいけないのか。

硝酸薬は静脈をメインにCCB動脈をメインに拡張するため硝酸薬が良い。

②体液過剰

ERにおいて受診する患者の多くがこちらである。

意識は大丈夫、でも息苦しい、大抵は以前にも同様の症状を繰り返している。なんてところだろう。

・体重増加

・浮腫

・CVP上昇

である。

まずは塩分や水分の過剰摂取により水を引き入れてしまうために起こる。

基本的にはDM患者が多かったりそう言ったことも起因するだろう。

水分は重力に逆らうことができず、通常であれば下腿から出現する。

普通のADLの患者さんが眼瞼周囲(上下ともにであることがポイント)まで浮腫があれば2-3Lは余剰があると思って良い。

CVPを推定する方法に45°半座位における頚静脈拍動の位置を確認するという方法がある。

胸骨上縁から垂直に何センチのところまで頚静脈の拍動を確認できるかで、その距離に5を足すことでCVPを簡易的に計算する。

CVP>8以上であれば一つの体液過剰の指標となる。

③低拍出、低還流

非常に重症である可能性が高いため、LOS(low output syndrome)がないかの確認が最初になされるべきである。

低拍出ということは循環不全ということ(どちらが卵か鶏かはわからないことは留意)。

全身への還流が足りていないため

・末梢循環不全(CRTや末梢冷感、チアノーゼで確認)

・血圧低下

・(消化管還流の低下により)下痢、腹部膨満、

・(重症例では)意識レベル低下

などが症状として挙げられる。

基本的には背景なしの突然発症で起こることは少ない。

慢性心不全の治療をしており、コントロールが不良であったり、逆に利尿が過度になりHypovolemiaになったりした時に起こる。

つまり、体液の再度コントロール、強心薬などを使用して心臓を後押ししてあげることが必要になる。

最重症例でそのように呑気なことを言ってられない場合は補助循環などがときに必要になることを頭に入れておく。

これらの背景がない、つまり突発と考えられる時はむしろ肺塞栓症や急性心筋梗塞である。(前者はこの項目に入れるかは難儀だが、最終的に外来でみる瞬間にはLOSであることが多い)

※ LOS(Low output syndrome)

心収縮力低下による心不全をLOSと呼ぶ

1.持続する収縮期血圧の低下、脈圧の狭小化

2.脈拍数 180/分以上、80/分以下

3.不整脈、奇脈、交互脈

4.中心静脈圧または左房圧を12mmHg以上に保たないと、血圧が維持できない場合

5.尿量 0.5~1.0ml/kg/時以下

6.深部温と皮膚温の較差2℃以上 発汗、四肢の冷感、末梢チアノーゼ

7.心係数 2.51/min/m2以下

8.混合静脈血酸素飽和度の急激な低下

※増悪の原因

Wash Dish My video

Water excessive

Arrhythmia

Salt excessive

Hypertensive acute heart failure

Drug-induced

Ischemia

Stress(Takotsubo)

Hyperdynamic heart failure

Myocarditis

Valvular

Idiopathic cardiomyopathy

ある程度overlapする部分はあるものの、それぞれが①がCS1、②がCS2、③がCS3と考えて良い。

※なぜ心不全はラシックスとイメージされるのか。

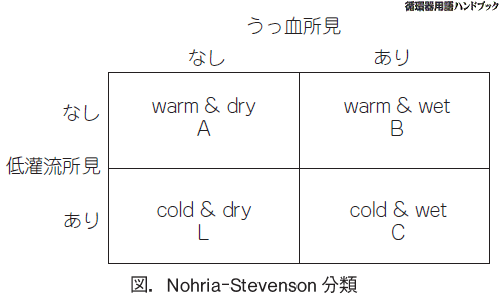

今見たように心不全の多くは「うっ血」と「低拍出」に二分される。

その中でも先に述べたように低拍出の方が危ない。全身に血流を送るポンプの破綻であるから、臓器障害をきたしてしまうためである。

そのためか、人体は何はなくともLOSを避けようとそうなるくらいであればうっ血を選択するようにちょっぴり賢くできている。

そのためうっ血の患者がより多く、ラシックスが1stとなるのである。

(2)初期対応について

① Cは保たれているか??

通常と同じようにABCの確保、確認である。特にCが重要なわけだが、

・血圧が保たれているか(sBP>90, MAP>65mmHg)

・末梢冷感

・Lac > 2mmol/L (末梢での低灌流を示唆する)

を真っ先に確認する。

此の時点で引っかかってしまうと、CS3に該当し、補液や強心薬、ショックまで至っていれば補助循環(バルーンパンピング、ECMO)などが必要になる。

ただの低灌流のみならず、心原性ショックにまで至っていないかが一つの線引きになる。

その場合は原因の究明が必要になる。

※急性心筋梗塞による心原性ショックに対してのIABPは安全性の面では問題はないが、死亡抑制に寄与しなかったという大型RCT(n=600)があり、選択に関しては難しい。

cf. Am Heart J. 2012 Jun;163(6):938-45. (IABP-shock II trial)

昇圧剤も検討される。

昇圧剤の項で以前記載したが、基本的にはこの背景であれば、ノルアドレナリンではなくドブタミンが適応になる数少ないケースである。

勿論昇圧が不十分である場合はノルアドレナリンの併用も十分考慮される。

ここの対応をしながら原因を考える。

基本的には先に述べたwash my〜で良いのだが、その中でも”ischemia”のみが別個の対応(PCI)を強いられる。そのため並行してこちらの検査は必須になることは頭に入れておく。

② Bは保たれているか?

Cが問題なければ次にこちらである。(当然実際の現場ではほとんど同時に確認する事項ではあるが)

酸素化など含めて確認していく。簡単にいうとこちらで呼吸不全の症状について確認していくことになる。

・モニター

・動脈血ガス(先に恐らくLacの項目で確認しているとは思う)

・採血

・胸部レントゲン

・心エコー

呼吸不全があるようであれば、呼吸補助を。

酸素投与が基本だが必要であれば、non-invasiveであろうと、invasiveであろうと強制投与を。

③いずれも保たれている

のであれば、基本的に、CS2であり、肺水腫としても還流としてもそれほど問題がないことが多い。

今までのところで、いろんなことをr/oした上で、単純なコントロールの問題だけであれば、帰宅は利尿薬などを用いた体液コントロールを以てして帰宅は可能であることが多い。

(4)急性心不全における鑑別疾患

“MR.CHAMP”

M Myocarditis

R Right-sided heart failure

C aCs

H Hypertension emergency / High output heart failure

A Arrythmia

M acute Mechanical cause

P acute Pulmonary thrombo embolism

(4)左心不全と右心不全

左心不全 呼吸困難、喘鳴、水泡音、ピンク色泡沫喀痰

右心不全 浮腫、頸静脈怒張、肝不全など

(5)治療

※心不全の治療のために必要な考え方

1、前負荷の増大=容量負荷⬆︎→うっ血性心不全

2、後負荷の増大=圧負荷⬆︎→afetrload mismatch

の2つがあること。そして現在では2の方が重要視されていること

じゃあ、2は何が起きているか?

①交感神経系やRASが賦活化される

②後負荷が増大(=血圧上昇→左心負荷)

③さらに心不全増悪

1のケースなら従来通り「利尿薬と強心薬」でいいのだが、

2なら血圧を下げたいのだから「ニトロや降圧薬」がいい

③血管拡張を目的としたもの

Q, 血管拡張させたいけど、 ニトロ?hANP(カルペリチド)?

*こいつらが血管拡張する理由はcGMPを増やして、血管拡張させるから(対極にCaがある )

ニトロは肝代謝されて、NOを出し、そのNOが血管平滑筋まで届いてcGMPを作る必要がある。

しかし、高酸素ではNO2に変化してしまうので、静脈(低酸素)ではよく効くが、動脈(高酸素)では効かない。=「後負荷には(そこまで)効かない」基本的には高容量で投与すると動脈にも効くのだがそれでも程度としてはカルペリチドに劣る。

一方、カルペリチドは直接血管平滑筋に作用して、cGMPをつくるので問題ない。

ただし、カルペリチドはAMIの超急性期において梗塞域を減らし、再灌流障害が減少するとの報告もあるが、血圧低下の副作用も強く、心原性ショック例含めた特にCS3の症例では非常に使いにくい。

特に高齢者における院内死亡率が高く、現時点でニトロと比較して安全性の面で納得がいく結果が得られていないのが現状である。ここについてはある程度習熟した専門医に限られると思って良いだろう。

利尿作用はANPそのものだからしょうがない。

→輸入細動脈は拡張するのに、輸出a拡張しない。

前負荷後負荷; ニトロ 前負荷>後負荷

カルペリチド 前負荷=後負荷

利尿作用;カルペリは顕著、ニトロはなし

現時点では習熟した専門医以外は硝酸薬で問題ない。

ミオコールスプレーや硝酸イソソルビドを使用する。

静注の投与量を記載する。

ニトログリセリン 2-10cc/hr (原液で使用する)

硝酸イソゾルビド 2-10cc/hr (原液で使用する)

ーーーーーーーーーーーーー

ニコランジル(シグマート注 )NSに溶いて1mg/ccとする→ 3-6cc/hr

カルペリチド(ハンプ注)蒸留水からNS or gluに溶いて使用→0.05-0.1γで使用(0.2までは可)

Q.心不全のTreにカテコラミン(強心薬)つかいたいけど…

ドパミン?ドブタミン?ノルアド?

ノルアド=α1>>β1

なので、心機能はそのままに、末梢血管のみ締める。

(アドレナリンはα1,β1,β2全て強いのでHR、心拍出量が爆上がりする。加えて、β2により、①気管支拡張作用があること。②血管拡張作用でα1と相殺し、末梢血管抵抗はそれほど上がらない。(dBPはなんなら下がる。))

つまり、ドパミンはβ1only.ドブはβ1に(β2>α1をすこしプラス)

β2があるドブは血圧が高いタイプのHFに使う

逆にドパミンは血圧が低い場合に使用。

Q.利尿薬はフロセミド?トルバプタン?

まず、根本的にCS1、2の容量負荷があるptには積極的に利尿薬を行きたい。

まずはフロセミド。

but低 Naが出てきた際にはトルバプタン(サムスカ)が選択になる。

トルバプタンは基本的に他の利尿薬と併用が原則であり、入院時のみ。

Na再吸収抑制作用があるのでフロセミドは低Naに難渋するcaseがある。(トルバプタンは直接v2受容体blockするのでNa非依存)

Q、フロセミドがダメな例

Albと結合して作用点である尿細管に流れるんので腎機能めちゃ悪のptに注意。

なので副作用など避けたい場合や腎機能悪すぎて聞かない場合などにサムスカを使いに行きたい。サムスカ行くときはラシックスをとりあえずちょっと減らす??

Q、利尿薬抵抗性?

同じ量入れていてもだんだんNa利尿が得られなくなっていくこと。

①遠位尿細管で細胞肥大して再吸収阻害が起こる

②尿細管まで届かない

↓

量を増やしたり、持続にする

他の部位に働くもの(サイアザイドなど)

Q、アゾセミド?

長時間作動型。「BNPの200以下」なら安定化したと考え、フロセミド(短時間作動型)⇨アゾセミド(ダイアート)としていい。

エビデンスが確実なものではないが、ダイアートは交感神経に対する作用が少ないとされている。

Q、なぜ利尿薬?

HFの70%がwarm&wet@nohria-stevenson分類と言われている。

なのでフロセミドなど利尿薬が有用。

cf. 循環器用語ハンドブック

Q、Forrester分類は?

自動的にガンツカテーテルが必要になるのは一つ。ガンツ挿入での管理により予後が改善したという報告が今のところないので、悩ましい。(集中管理する側としては指標としては1個でもあるのはありがたいが)

cf.ESCAPE trialなど

また、拡張型心筋症などLOSがあまりに長いと、その期間の中で、すべての臓器で代償しようとする。そのため、安定期でもPAWP>20となったりする。急性経過で>20なら、代償できずに肺鬱血まで至っていることが多いだろう。

Q、PDE III

基本的に使わなくていい。(HFに対するエビデンスなし)

PHTがあるかつsBPが高い(CS1)HFなら選択になってもいいか程度。

Q、ACE,βの導入時期は?

ACE=バイタルが戻って代償が保たれている状態から

β=浮腫、鬱血が完全に無くなってから

Q、ACEとARBの違いは?

降圧はARBが強い

臓器保護はACEがいい(+空咳)

*ACEを抑えるのはACEーI以外にも存在するため、完全に抑え込むARBの方が降圧作用が強い。

ACEは腎代謝、ARBは肝代謝

Q、βのはなし

心不全Ht(+)カルベジロール

HT(-) メインテート

心不全患者へのβは安静時HRを50以上に保つこと!

Q、結局1stは?

triple therapy(利尿薬+ACEーI+選択的抗アルドステロン薬(アルダクトン))

が良いとされる。

段々進んできて、ARNiが出てきたり、SGLT2が適応にな

*抗アルドステロンは高カリウムに注意!

(予後の判断)肺水腫はそれほど重症なわけでない!

↓

ある程度心機能が落ちていても循環が保たれていればおk

それよりも

心機能safeなのに循環×(手足が冷たい)が一番out

「sBP>110は割とsafe」

「EFよりeGFRが大事」=「心機能より循環(腎血流)が大事」

ちなみに腎機能低下は「心拍出低下ではなく鬱血によるもの」

つまり、心不全のptが入院したら、まずクレアチニンクリアランスを計算して腎機能を評価すること

「拡張不全が収縮不全よりも先に立つ」

だからこそHFpEFが存在する

StageC

EFによる(>50ならp,<40ならr)

(6)まずここでHErEFとHEpEFについて

まず心肥大と心拡大をはっきりと区別しなくてはならない。

心拡大は「壁はそのままにただ内腔が大きくなっている」

心肥大は「壁が大きくなっている」

である。

心肥大において内腔は議論しないわけではない。

内腔が変わらずに、壁が大きくなっているのを「求心性肥大」

内腔も壁も大きくなっているのを「遠心性肥大」と呼ぶので区別しておく。

まず

HErEF→EF<40%

HEpEF→EF>50%

HEmrEF→その間

で分類する。

HErEFは拍出する力のないものであり、上記で言えば、ただ心肥大の状態(壁は薄いまま)を指す。

どちらかというと男性に多く、中でも危険なのが、虚血によるものが少なくないからである。

まずHErEFを見た時に基本的には「虚血を否定してから」という動き方をしておいた方が良いように思う。

虚血でないものも多くあるが、二の次である。

下に列記するので、その落ち着いた後に考慮して欲しい。

・HT、AF

・心筋炎

・心筋症(collagen, 脚気心、pheochromocytoma, 甲状腺機能亢進症、たこつぼ、サルコイドーシス)

HEpEFは肥大してしまっているケースに見られる。どちらもあり得るが、求心性肥大を認めることが多い。

左室下壁の計測なんかが有効であったりする。(LVP>12mmを基準に)

HErEFとoverlapするところも多いが、Afや虚血も多い。

また多いのは弁膜症としてのASや長期コントロール不良のHT。

稀なものとして、アミロイドーシスやHCM、収縮性心膜炎なども鑑別としてはあるだろうが上記を先行させる。

こう見ると

HErEF ー DCM

HEpEF ー HCM

のような対立構造になっているのがわかる。

①まず、どちらでも(HErEF)

うっ血症状があれば、利尿薬を開始する。

フロセミド(Na+水)orトルバプタン(Na排泄なし、自由水のみ)

Q.利尿の指標は?

Ans.症状、エコー、血液濃縮の三点。

予測Na排泄量の式が使える。

これはループ利尿薬投与後の随時尿中Na濃度、Cr濃度をもちいて評価する方法。

(予測Na排泄量)(mEq)=eGFR×(BSA/1.73)×(血清Cr/尿中Cr)×60×2.5×(尿中Na/1000)

BSAはDuBoisなど使用。

これは利尿薬投与後の6時間でのNa総排泄量を示唆。

これはNa貯留を避けようという意味合いだが、予測Na排泄量が50mEqを下回ってしまったら意味がない。

→HF患者の一日塩分摂取推奨量は3g(=130mEq)

つまり、一日二回投与でもpayできない。

つまり、最低でも70mEqくらいは欲しい。

②HErEFの場合…

利尿剤+β遮断薬+ACE-I or ARB+(スピロノラクトン)

———————————————————————————–

βは絶対に予後をよくする。死亡リスク、心不全増悪リスク共に有意。

選択肢は慢性に対してなのでビソプロロール(メインテート)、カルベジロール(アーチスト)、メトプロロール(セロケン)など。どれでもいっしょなのでお好きなものを。

(JAMA 2003 Feb 12;289(6):712-8)

βの使用は徐脈に注意。

75歳以上なら68回/min

75歳以下なら60未満

を目標に使用する。

—————————————————————————————-

ACE-IとARBは併用すると副作用頻発するので、単剤使用を。

ACE-I=カプトプリル(カプトリル)、エナラプリル(レニベース)など

ARB=ロサルタン(ニューロタン)、オルメサルタン(オルメテック)

[Adv]

・いずれも妊婦は禁忌,腎排泄性

・ACE-Iのみ→血管性浮腫(呼吸苦)惹起することあり(DPP-4との併用で確立up)、空咳

・ARBのみ→両側腎動脈狭窄例には禁忌

ARBのほうが、やや副作用少ない

少なくともACEは冠動脈疾患の既往歴がある患者には、降圧と交絡なく予後を改善させるという報告がある。

またCONSENSUS trialは心不全患者への降圧としてエナラプリルを使用することで死亡リスクは変わりないが、心不全を大きく改善させる効果のために長期予後は改善するといった報告が見られる。

現時点で見ると比較が難しいものの

溢水気味であればACEの方が望ましく

dry傾向ならβが良い

とされる

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

スピロノラクトンはNYHAⅢ-Ⅳの場合、標準治療に加えるべき。

→(N Engl J Med.1999[PMID10471456])

・ACE-I使用している場合、低血圧、高Kの副作用を考慮すること

また男性の場合は稀に乳房痛や女性化乳房などを認めることがある。

④ARNI

⑤イバブラジン

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

ここまでしても改善乏しい場合(STAGE D)、

①心移植

②ICD留置

③ジゴキシン併用

④緩和ケア

など考慮される。

LVEF<35の場合、ICD埋め込みで有意に死亡リスク低下する。

[JAMA.2014 Jun 4;311(21):2209-15]

(1) 診断

フラミンガム分類がよい

水が溜まってるとか、浮腫とか、呼吸苦とかいう派手めなものは決定づける因子には成り得ないということ

よっぽど III音、頸静脈怒張などのが大事

心室に負荷がかかると心筋細胞からproBNPが産生。

proBNPは代謝されるとBNPとNT-proBNPに分解。

BNPはNa利尿作用、水利尿作用、平滑筋の弛緩作用(dBPの低下)を持つ。

BNP<100

NT-proBNP<300であれば、心不全の可能性低い。

BNP>500

NT-proBNP>450(<50歳)>900(50-75歳)>1800(>75歳)であればおおむね、心不全

その間であれば、心不全もその他の疾患もあり得る

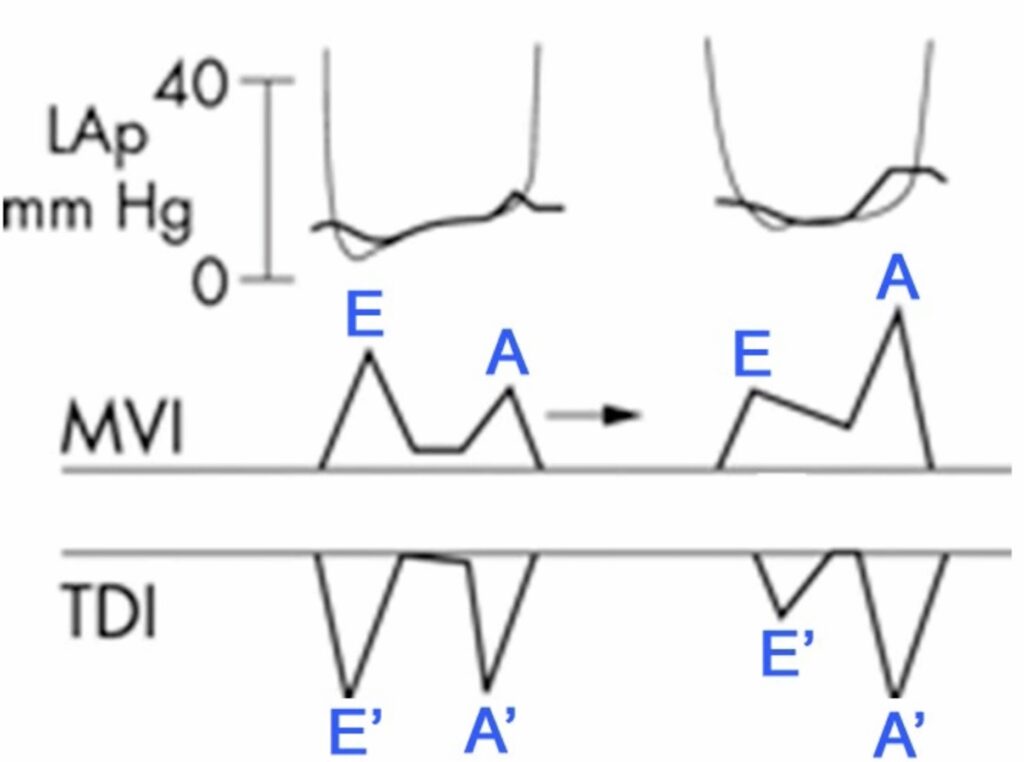

HFpEFの定義)

EF>50%

かつ

労作時の息切れなどの心不全症状がある

E吸い込む力

A心房が押し出す力

E‘ A’ =(僧帽弁輪に着目した方)

MVI=僧帽弁の流入血流に着目した方

拡張不全が進むと、E(吸い込む力)が下がるのでドプラから早期に診断できる

また拡張不全の端は「心基部と心尖部の動きの(方向の)ねじれ(torsion)」だとされる。エコーにてわかる。

HFpEF(EFが保たれているHF)もHFdEF(収縮不全+)もsurvivalは

変わらないし、BNPも変わらない

85%はPHT+

それよりも左房のおおきさが良いマーカー

cf.心不全診療ガイドライン

Tre)とにかく出す、出なければ叩く

必要以上に使う必要ない

「カテコラミンも緊急時にそこから脱するためだけに使うべき」

基本的には長期予後が悪くなることに注意

Q、原因は?

慢性心不全の増悪の原因を考慮する合言葉に「FAILURE」がある

F forget drug(怠薬)

A anemia/arrythmia(貧血、不整脈)

I infection/ischemia(感染、虚血性心疾患)

L life style change(脱水やアルコールなど)

U uremia/up regulation(尿毒症、甲状腺機能亢進症)

R regurgitaiton(AR/ME/IE)

E embolization(肺塞栓)

(7)右心不全と左心不全

今更だが、このテーマについて考えてみる。

我々が出会う心不全患者の多くは左心不全である。

肺で酸素をもらった栄養たっぷりの血液は左心系に届き、全身へ送られる。

全身で酸素を使い切った汚い血液は右心系を介して戻ってきながら、肺で再度酸素をいただくことになる。

左心不全になるとそこでストップがかかる。ここから先に血液が送り出せずに渋滞が起きる。

そこより前の肺静脈、肺、肺動脈、右心系、上下大静脈と順繰りに血液の渋滞が広がっていく。